Grazie ai militanti della Lega adesso sappiamo davvero cosa è il federalismo in salsa padana. Nei giorni scorsi hanno tempestato di telefonate sedi di partito ed emittenti padane alla ricerca di chiarimenti. I sindaci del Carroccio si sono rifiutati di salire sul palco della festa di Pontida. Come è possibile, si chiedevano molti di loro, che un Governo in cui la Lega conta sempre di più abbia regalato miliardi alla Sicilia spendacciona, abbia salvato dalla bancarotta il Comune di Catania, regalato 300 milioni a quello di Roma in un momento in cui ne taglia 2500 a tutti gli altri, e adesso riduca del 14 per cento i fondi alle Regioni del Nord? Che razza di federalismo, si chiedevano, può di fatto commissariare tutti gli enti territoriali togliendo loro qualsiasi margine di autonomia fiscale, con l’eliminazione dell’Ici e il blocco di tutte le addizionali?

La risposta, un po’ stizzita, è arrivata da Pontida. Umberto Bossi e gli altri leader della Lega ci hanno finalmente chiarito qual è la visione federale del partito. Si regge su quattro pilastri.

Il primo è il folklore. La squadra della Padania ha vinto i campionati mondiali di calcio, ha sottolineato con orgoglio il padre del Trota, team manager della rappresentativa. Non sappiamo se al prestigioso Campionato partecipasse la rappresentanza di Bahia, capitanata da Ricardino Kakà. O solo la squadra dell’oratorio di Klagenfurt. Ma l’importante è vincere. Evviva.

Il secondo è l’amore. Come ha sottolineato Bossi, la Lega è amata in tutto il mondo. Per fare un esempio, ha parlato della Svizzera. Lì i banchieri e le mucche, se ci presenta come militanti della Lega, ti accolgono come fratelli. Si hanno tutte le porte (incluse quelle delle cassette di sicurezza?) spalancate.

Il terzo pilastro è l’acqua. Finalmente il Lago Maggiore è tornato in Lombardia, finalmente la regione più ricca ha la sua spiaggia. Ce ne rallegriamo. Potremo finalmente non doverci più portare appresso il passaporto (e in bicicletta appesantisce alquanto la pedalata) quando andiamo a Stresa.

Il quarto è il campanile. Lavori pubblici e servizi sociali solo ai residenti di quel municipio, possibilmente da almeno 10 generazioni. Solo che qui si sa dove si comincia e non dove si finisce. Perché Sulbiate inferiore dovrebbe accettare che anche i residenti di Sulbiate superiore partecipino a un concorso per vigile urbano? E la frazione della frazione di Buccinasco che diritti ha? Inutile spiegare a Bossi & C. che le grandi federazioni, come gli Stati Uniti, si reggono proprio sulla mancanza di ogni discriminazione territoriale tra i cittadini residenti in luoghi diversi. Come tra parentesi, fa anche la nostra Costituzione e il Trattato Europeo. Dal Bill of Rights siamo passati al Boss of Rights.

Categoria: Stato e istituzioni Pagina 71 di 89

Le manovre sui conti pubblici vengono sempre presentate come misure tecniche di risanamento dei conti, più o meno necessarie a seconda delle contingenze economiche e politiche. Ma le manovre non sono mai solo tecniche a parità di risparmi, veri e presunti, ci sono sempre vincitori e vinti, cioè individui e settori che vengono risparmiati dalle mannaia e altri che vengono invece colpiti più pesantemente.

Nella manovra di bilancio in esame al Senato c’è una modesta riduzione dei cosiddetti rimborsi elettorali, cioè dei finanziamenti ai partiti politici. Viene eliminata l’anomalia di un contributo doppio nel caso di elezioni anticipate (grazie a una norma del 2006, il rimborso relativo alla legislatura interrotta continua e si somma a quello per la nuova elezione) e l’importo di tutti i rimborsi viene ridotto del dieci per cento.

In estrema sintesi, il decreto legge, con l’articolo 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, congela per un triennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici e rafforza le limitazioni già in vigore per le nuove assunzioni.

Si torna a discettare dei costi del federalismo. In realtà, la legge delega non prevede l’attribuzione di nuove funzioni né legislative né amministrative agli enti locali e dunque nessuna nuova devoluzione di spesa. Anzi, la sua attuazione potrebbe mettere fine al lungo conflitto di competenze tra Stato e Regioni. Sulla questione della definizione di costo standard servirebbe però maggiore chiarezza. Ma il rilancio dell’autonomia tributaria a livello locale è necessario. Perché anche il non-federalismo ha un costo.

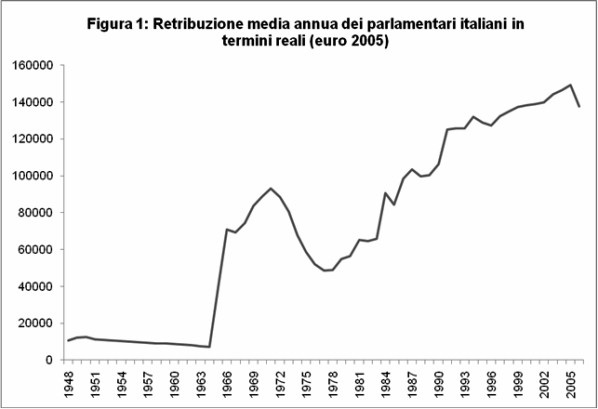

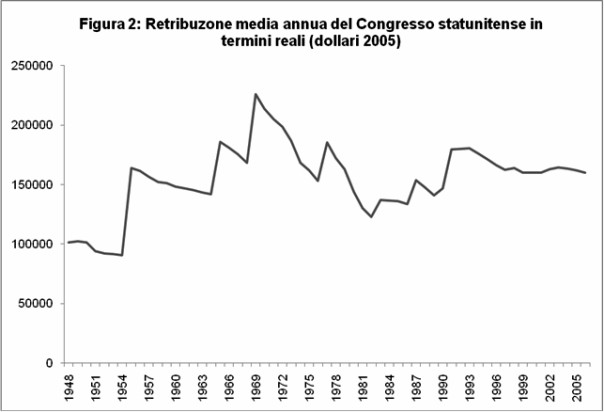

In Italia lindennità parlamentare annua, in termini reali (misurate in euro 2005), è aumentata da 10.712 euro nel 1948 a 137.691 euro nel 2006, il che significa un aumento medio del 9,9 per cento allanno e un incremento totale del 1185,4 per cento. Negli Stati Uniti, la retribuzione lorda (in dollari del 2005) è cresciuta da 101.297 dollari nel 1948 a 160.038 dollari nel 2006 (con un aumento del 58 per cento), ovvero in incremento dell1,5 per cento allanno. Nello stesso periodo, il Pil pro capite è aumentato del 449,5 per cento al tasso annuale del 3,2 per cento in Italia e del 241,7 per cento, a un tasso di crescita annuo del 2,1 per cento, negli Stati Uniti.

La figura 1 e la figura 2 mostrano per entrambi i paesi un improvviso e sostenuto aumento delle retribuzioni dei parlamentari negli anni 60, seguito da un significativo calo negli anni 70 (a causa soprattutto dellelevata inflazione). Ma, mentre negli Usa gli stipendi sono rimasti costanti in termini reali dopo il 1980, quelli dei parlamentari italiani hanno continuato a crescere del 3,9 per cento.

Come si può vedere dai grafici durante la prima repubblica i legislatori italiani risultano sottopagati rispetto ai loro colleghi statunitensi fino alla fine degli anni 80, anche se il differenziale si è ridotto nel corso di questo decennio. Dal 1994, dallinizio cioè della seconda repubblica, si osserva il fenomeno inverso. Lo stipendio medio dei membri del parlamento italiano supera quello dei colleghi statunitensi e la forbice si è ampliata tra la fine degli anni90 e i primi anni 2000.

Alcune considerazioni sono cruciali per comprendere gli andamenti mostrati nelle figure. Mentre il 1948 segna lalba della Repubblica italiana, a quel tempo il sistema americano era già una democrazia consolidata con una stabile struttura istituzionale. La politica rappresentava già un settore lavorativo ed essere deputato al congresso era un impiego a tempo pieno. In Italia non accadeva lo stesso. Inoltre, è importante sottolineare che, diversamente dagli Stati Uniti, ai deputati e senatori italiani era concesso mantenere le loro professioni durante il mandato parlamentare (fatta eccezione per limpiego in altre istituzioni pubbliche o private controllate direttamente o indirettamente dal governo e per le occupazioni a tempo pieno). Con ciò si voleva evitare un peggioramento delle loro condizioni economiche, visto che a quel tempo le indennità parlamentari erano relativamente basse. Dopo 1965, il trattamento economico dei parlamentari è migliorato sensibilmente, non soltanto in confronto a quello dei membri del Congresso americano, ma anche rispetto agli stipendi del settore privato in Italia, rendendo piuttosto controversa uneventuale doppia occupazione. Infatti, nel 1985, lindennità parlamentare di un deputato o sentore, espressa in termini reali (84.229 euro), era 4,2 volte superiore allo stipendio medio annuo di un lavoratore del settore privato (20.268 euro) e nel 2004 risultava pari a 146.533 euro e quindi 6,5 volte superiore alla retribuzione reale media di un privato (22.712 euro). Eppure i parlamentari italiani possono continuare a ottenere retribuzioni addizionali, oltre allindennità parlamentare. Questo non è consentito negli Stati Uniti, se non per piccole somme.

* Tratto dal libro "Classe dirigente – L’intreccio tra business e politica" a cura di Tito Boeri, Antonio Merlo e Andrea Prat (Università Bocconi Editore)

Almeno negli enti locali, la riforma Brunetta rischia di fallire proprio nel suo punto di forza, il rilancio della meritocrazia. In media ai dipendenti pubblici meritevoli sarà riconosciuto un premio appena superiore ai 400 euro. Troppo poco per indurre i più passivi e improduttivi a mutare atteggiamento. Intanto, però, il nuovo sistema di valutazione determinato dalla riforma è assai complesso e richiede notevoli sforzi organizzativi. Con il rischio che a crescere sia la spesa per le consulenze necessarie per comprendere e applicare il sistema.

Il complicato sistema elettorale per i Consigli regionali prevede sia candidati “bloccati” dai partiti sia candidati scelti con il voto di preferenza. Abbiamo analizzato le differenze di profilo degli eletti con le due metodologie in Lombardia. Per capire su chi cadono le scelte dei cittadini considerando sesso; titolo di studio; età media, minima, e massima; incarichi precedenti in Consiglio regionale. Alcuni risultati destano qualche sorpresa.

L’unica riforma istituzionale sin qui iniziata è la legge delega sul federalismo fiscale, che in realtà è l’attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione modificato, nel 2001, dentro la riforma del Titolo V. Dico solo iniziata perché è una legge delega, i cui frutti matureranno negli anni, via via che si faranno i decreti legislativi attuativi. Il Pdl e la Lega avevano esordito con uno schema molto radicale, basato sull’idea che larga parte delle risorse restassero là dove si producono. Il Pd ha contrapposto un proprio schema organico alternativo. Il risultato complessivo ne è stato influenzato in modo significativo, tanto che il Pd si è astenuto nel voto finale sulla legge. Oltre al cambiamento dei criteri è stata decisa l’istituzione di una commissione bicamerale che seguirà da vicino l’elaborazione dei decreti e che ha avviato i suoi lavori in questi giorni. Le altre forze di opposizione hanno in larga parte condiviso questo lavoro, ma poi hanno voluto distinguersi dal Pd nel voto: l’Udc ha votato no e a quel punto, paradossalmente, l’Idv si è posizionata sull’unica casella rimasta vuota, il sì insieme alla maggioranza.

Tutto il resto rimane in un limbo, a cominciare dalla legge elettorale, dopo il fallimento del referendum del 2009. A seconda di come viene curvata la legge elettorale cambia anche il senso di tutte le altre riforme costituzionali. In realtà oltre all’interesse di Berlusconi a non cambiarla, ci sono anche incertezze del Pd. La legge attuale garantisce un obiettivo importante, quello della scelta diretta del governo, ma ne nega un altro, il rapporto tra lelettore e il suo rappresentante. Per questo servirebbe il collegio uninominale, che garantirebbe al tempo stesso il rapporto tra rappresentanti e rappresentati e, in modo più naturale, la scelta diretta del governo da parte dei cittadini. Invece il sistema proporzionale alla tedesca recupererebbe il rapporto coi rappresentanti, ma ci farebbe regredire rispetto alla scelta diretta dei governi.

Questo è lo stato non esaltante dell’arte.

Il merito iniziale del ministro per la Pubblica amministrazione e linnovazione è stato quello di riportare in cima allagenda istituzionale limpegno per la riforma amministrativa. Il programma viene formalizzato in un piano strategico nel maggio 2008 – il piano industriale per la Pa – che individua i seguenti obiettivi: riconoscimento del merito, trasparenza, rafforzamento delle funzioni del management pubblico, customer satisfaction, innovazione tecnologica. Sempre nei primi mesi di governo, nellestate 2008, si adottano le misure di contrasto dellassenteismo e per la trasparenza. Sullassenteismo si registra uneffettiva diminuzione del fenomeno (di entità rilevante, anche se i numeri forniti dal ministro provenivano da una autoselezione degli enti più virtuosi). Tuttavia, sulla trasparenza totale si avvertono i primi segnali di cedimento alle resistenze: la norma per la trasparenza della dirigenza pubblica viene inserita nella prima manovra economica del governo, ma in sede di conversione del decreto legge la disposizione scompare. È linizio di un progressivo isolamento dellazione di riforma amministrativa, cui viene a mancare il necessario forte sostegno dello stesso presidente del Consiglio per superare le prevedibili e diffuse resistenze. L’isolamento dellazione di riforma, rimessa alle sole forze del ministro, la espone al rischio di ridursi a un cambiamento più annunciato che realizzato.

Non si tratta di un rischio potenziale, ma di battute darresto sostanziali: si pensi alliter parlamentare della legge delega (n. 15 del 2009) e del decreto legislativo (n. 150 del 2009) che escludono dallapplicazione della riforma la presidenza del Consiglio dei ministri. È il sintomo preoccupante dellincapacità del titolare della Funzione pubblica di imporre la riforma nella stessa amministrazione in cui opera. Oppure alla portata del tutto insufficiente della cosiddetta class action contro le pubbliche amministrazioni e i concessionari pubblici, troppo debole nei meccanismi di tutela degli utenti e inutilmente complicata nelle modalità di attuazione. E ancora allevidente ostruzionismo che il ministero dellEconomia e delle finanze esercita sullattività della Commissione per la valutazione istituita dalla riforma: sono ancora oggi fermi sul tavolo del ministro i decreti che sbloccano il funzionamento dellautorità indipendente per la trasparenza e la valutazione, istituita dalla legge n. 15/2009, a sei mesi dallapprovazione dei suoi cinque membri da parte del Parlamento con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Va inoltre tenuto in considerazione un piano parallelo di eventi che si pone in forte contraddizione con gli obiettivi di trasparenza e performance che la riforma vuole perseguire: è la questione delle gestioni emergenziali collegate alle vicende, anche giudiziarie, della Protezione civile. Lo scandalo sugli appalti mette in luce non solo lopacità dellazione amministrativa, sottratta alle regole dellevidenza pubblica, ma anche come le gestioni derogatorie non garantiscano neppure lobiettivo di migliori performance. Meno trasparenza e meno efficienza allo stesso tempo. Attraverso uno schema di deroghe che si è progressivamente ampliato passando dalla gestione delle emergenze, a quella dei grandi eventi, fino alla gestione di eventi che (seppure formalmente definiti grandi) appartengono al novero della programmazione e gestione ordinarie.

Per queste ragioni il primo biennio di governo dellamministrazione lascia ancora in larga parte frustrate le aspettative iniziali ampiamente condivise ‑ di un impegno tenace nellinnovazione del settore pubblico: la strumentazione per la misurazione della perfomance, il premio del merito, la trasparenza totale, la partecipazione degli utenti alla valutazione rischiano di rimanere sulla carta, senza tramutarsi in pratiche diffuse nelle organizzazioni. Il rischio è che lo stallo si traduca in un insuccesso che pregiudichi anche i futuri sforzi di cambiamento e che contribuisca ad alimentare la percezione di un settore pubblico strutturalmente inadeguato e irriformabile. Sacrificando, oltretutto, unanalisi più veritiera che dovrebbe far emergere le grandi differenze tra contesti e territori, e spingere a formulare iniziative e proposte differenziate, coerentemente con il quadro di federalismo amministrativo nel quale si muove il paese.